在关乎民族存亡存亡的抗日战役中,中华儿女不分阶级、不分工作,万众一心,共御外敌。从硝烟弥漫的战场到文艺宣扬的阵地,从物资保证的后方到隐秘情报的阵线,万千力气会聚成不行阻挠的民族激流。历经年月洗礼而留存至今的抗战信物,是前史的见证者,也是精力的传递者。

在我国人民抗日战役暨世界反法西斯战役成功80周年之际,荔枝新闻推出《抗战信物·时空对话》系列报导,以“信物”为媒,约请今世青年与抗战亲历者的后人打开对话,重温那段汹涌澎湃的年月,探寻跨过年代的芳华信仰。

冲印暗房中,伴随着默念六遍“城门城门几丈高……”的童谣,一张张记载日军屠城暴行的相片在相纸上逐步闪现。邮差阿昌冒死替换下的底片,终究由走向安全区的林毓秀传递出去,成为揭穿南京大屠杀罪过不行磨灭的依据。

电影《南京照相馆》叙述的是一般人在至暗时刻下的觉悟与守望。电影之外,罗瑾和吴旋接力看护“京字第一号依据”的实在故事,正被更多年轻人看见,南京师范大学的学生晏萌便是这里边之一。

事实上,这并不是罗瑾和吴旋的故事第一次走进群众视界,早在上世纪90年代,他们的故事就已见诸于各大报纸、电视中。面临因电影而对这段往事燃起爱好的晏萌,吴旋的小女儿吴建琦回想:“1995年罗瑾伯伯和我父亲重聚,那时候是抗战成功50周年,现在是抗战成功80周年,30年一代人,这段前史,咱们要一代一代地讲下去。”

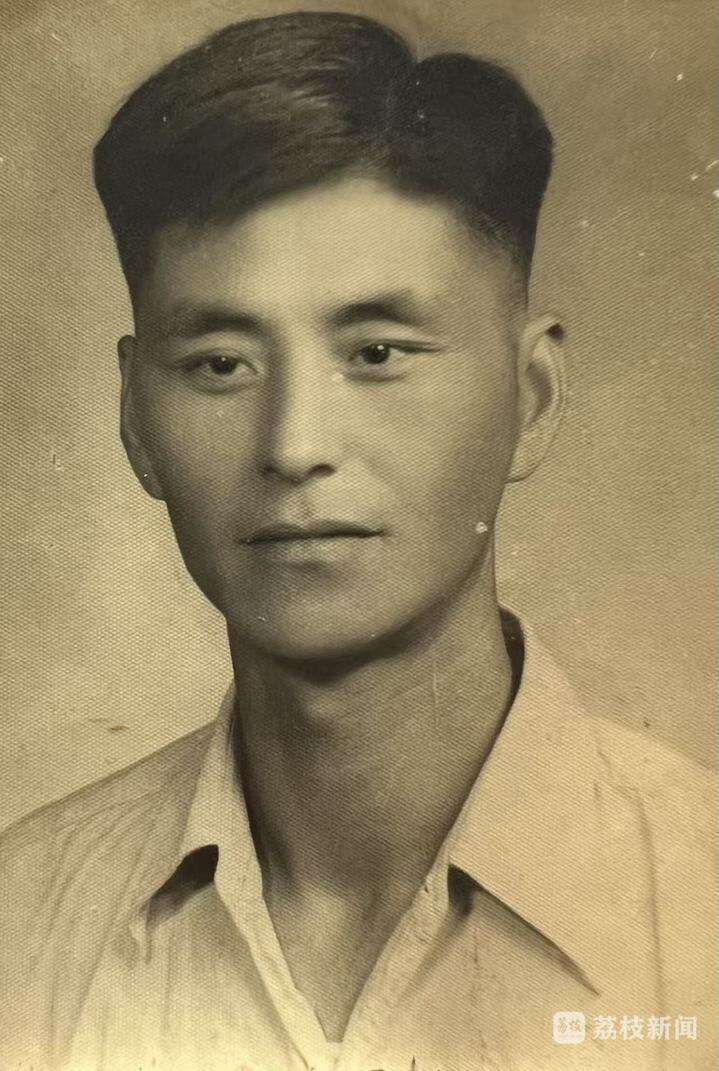

“1937年,我父亲14岁,日军现已占领南京了,在城里烧杀抢掠。其时,南京宁海路设了安全区,父亲藏身其间,听着外面此伏彼起的烧杀抢掠声,惶惶不安。”吴建琦说。迫于生计,1941年,时年18岁的吴连凯(后名吴旋)无法之下,进入坐落南京毗卢寺的“交通电讯集训队”,学习电报技能。也是在这一年,他与那本承载着沉重前史的相册,命运般地产生了交集。

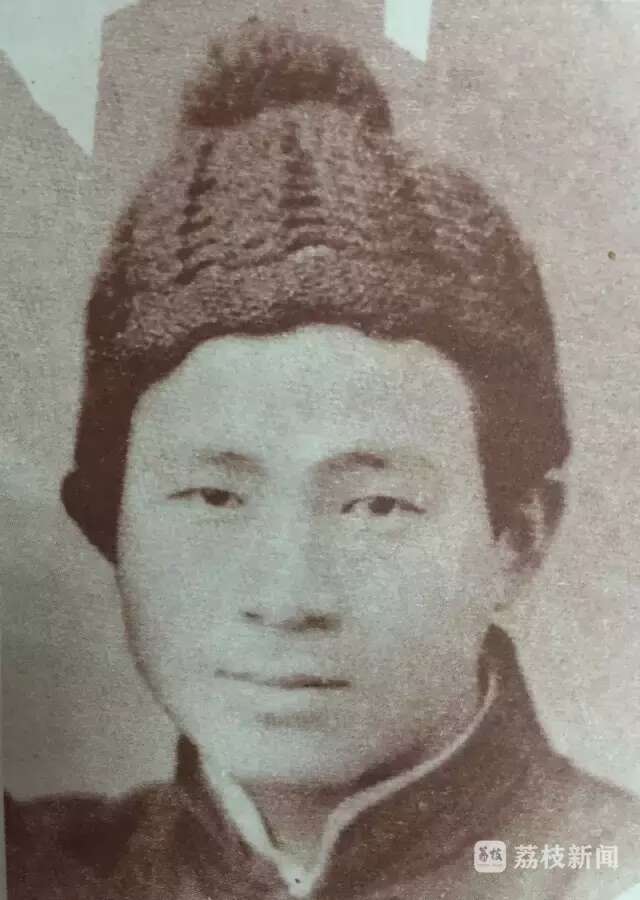

集训队里会聚了百余名十七八岁的青年,那本相册的主人,正是其间名叫罗瑾的青年。1938年,15岁的罗瑾在华东照相馆做学徒时,曾被逼为日军冲印相片。在暗房里,他目击了相片上日寇令人发指的暴行,便冒险将部分相片多印了一份。他前后搜集了30多张相片,选择了其间的16张装订成册。五十多年后,罗瑾含泪回想起手绘相册封面的每一个细节:左上角画有一颗心,心下方滴落五滴血;右下角绘有一把刀,刀下是一摊血;右上角斜着写了一个“耻”,这是国耻的标志;“耻”字下方的问号宣布无声却振聋发聩的追问:“为什么?!”

罗瑾一向贴身带着这本相册。进入集训队后,他将相册藏在铺盖下面。一次手榴弹风云打破了集训队的安静,内部要打开彻查。罗瑾深感将相册藏在身边不安全,夜晚如厕时,他趁着四周无人,将相册藏进了厕所墙砖的缝隙里,尔后每日前去检查,可有一天相册居然不知去向了。整个通讯队只要他是照相馆学徒身世,一旦查起来,自己肯定是最早被置疑的目标。出于安全考虑,罗瑾在第二天就脱离了集训队。

相册并未就此消失在前史的长河中,吴旋意外在厕所墙根下的草丛里发现了它,简略翻阅后,他又严重又愤慨,“这样的一个东西往后可当作日军侵犯我国的一个罪证,我必定要把它收起来。”

一天清晨,整体队员被叫到操场上大声训话,队中有人私藏相片,不交出来是要杀头的,其时那本相册就藏在吴旋的上衣口袋里,紧贴胸口。多年后回想起来,他仍觉心惊,假如近身搜寻,自己恐怕就没命了。深夜他将相册转移至佛殿内的隐蔽处,直到从集训队结业才取出,用报纸裹好放在了贴身带着的箱子最基层,一藏便是6年,期间他从未给人看过这本相册,就连妻子也仅仅简略提及有这回事。

1946年,战犯谷寿夫被押送至南京承受审判。吴旋听闻法庭在搜集依据,人证虽多,依据寥寥。“他想我这个相册不便是最有力的依据吗”,女儿吴建琦回想。所以,吴旋从床底的皮箱里取出相册,带往南京暂时参议会,在书写依据呈文时,由于激动手不停地哆嗦,现场工作人员一度抚慰他“不着急,渐渐写”。

“经很多困苦,一向未忍遗弃,以便将来供与敌人清算之材料检出。成功以来,此十六张相片始得重睹天日......使残酷敌寇得以明正典刑。”字字铿锵,道尽了吴旋多年来无法言说的愤怒与隐忍。

这本相册浇灭了谷寿夫狡赖摆脱的或许,南京暂时参议会一九四六年十一月《关于帮忙查询南京大屠杀案通过概述》中记叙:“谷寿夫被侦讯时,曾见面色变,慌张不能自我克制。”

1947年4月26日,谷寿夫在南京雨花台被执行枪决。“其时万人空巷,我父亲也去看了,得知相册起到作用了,并且被定为‘京字第一号依据’,他长舒一口气,心里那块大石头总算落地了。”吴建琦说。

当年从南京毗卢寺脱离后,罗瑾曲折来到福建大田县,仍从事老本行,开了一家照相馆,多年来他一向惦念着相册的下落。直到九十年代初,才从新闻报导中得知相册是被同队的吴旋捡到并保管的。

一时间,媒体争相报导罗瑾和吴旋的故事,也促成了两人时隔半个多世纪的重逢。1995年侵华日军南京大屠杀罹难同胞留念馆内,吴旋看向走来的罗瑾笑着招待:“我叫吴连凯,你知道吧?”罗瑾愣神了一下,很快就用南京乡音喊出了对方当年的绰号“黑皮”。两位白叟的手紧紧握在一同,吴旋慨叹:“咱们都存着一颗爱国心”。从神采飞扬到两鬓斑白,这本浸透着中华民族血泪的相册,将两个有血性的年轻人连接在了一同。

回看这段往事,吴建琦慨叹,“父亲尽管没有上过抗日的战场,可是从某一种含义上讲,他看护相册并呈交的行为具有很大含义。”

现在,这本相册作为南京大屠杀案“京字第一号依据”,被收藏于我国第二前史档案馆。它从血雨腥风中走来,由两位布衣英豪在风险中接力看护,终在前史的审判台上宣布雷霆之声。这本小小的相册,承载着民族的磨难回忆,凝聚着看护者的热诚与无畏。它逾越了纸页的边界,成为缄默沉静却有力的前史证人,诉说着那段不容忘却的伤痛与永不屈从的正义,提示后人铭记前史,喜爱平和。

监制/王智勇统筹/刘娟制片人/沈颖 周诗婕 冯金同 姜弘毅编导/李爱摄像/齐敬 顾新刚 俞恺 王泽琛编排/奚宇视觉包装/孙伟 乔旭 秦雄图 陈嘉骏文稿/李爱 张驰(实习)