“80后”的雕版印刷技艺省级代表性传承人马力拿起刻刀,已有二十多年。先是做木雕、篆刻,现在做雕版印刷,经手的雕木许多。

把字写在薄纸上,然后反贴在木板上,再用十分细腻的技法,一刀一刀地雕琢。在一块扎实平坦的香樟木上,闻名书法家李秉绶的一帖字被工整地“镜像”镌刻在上面,字不大,一笔一划又都很细长,马力就在桌前用拳刀细细雕琢。

雕琢的难点在于要“胸中有竹”,才干“下笔有神”。“在雕琢前,心里要对‘镜像’的字有型,才干刻得好。”马力说。

马力来自福建省龙岩市连城县四堡镇。四堡镇是我国四大雕版印刷基地之一,也是第一批我国印刷博物馆福建印刷文明维护基地,雕版印刷先后被列入“第一批省级非物质文明遗产名录”“国家第二批非物质文明遗产名录”。

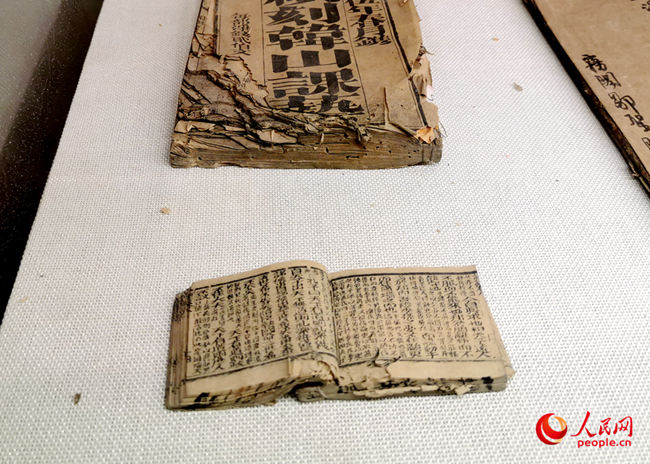

在四堡雕版印刷陈设馆玻璃橱窗里的老雕版、古书本,印证着旧日雕版印刷基地的茂盛:一本长约7.5厘米、宽5厘米的“巴掌大的”古书,印着论语的六至十卷,每一页都鳞次栉比排满了字,最多的一页有260多个字;还有一本看似寻常的古书,每一页都有一条浅浅的“分隔线”,上面读的是《水浒传》,下面记的是《三国演义》,两本书印在同一册子上,也不显得违和……这些承载年月的古书,也承载着数百年间一个山间小镇精深的雕版印刷技艺。

一本长约7.5厘米、宽5厘米的“巴掌大的”古书,最多的一页印着260多个字。人民网 林晓丽摄

守着祖辈留下的老房子,四堡人在“修旧如旧”的基础上,也在探究怎么让这些古文物“活起来”。从陈设馆里走出来,转角后沿着村路再走上不远,便是文保单位“子仁屋”,现在成了马力作业室的所在地。

马力很难说清自己为什么喜爱做雕版,他将一部分原因总结为在家园生长进程中的“潜移默化”。“小时候周围这种东西许多,就喜爱自己动手做一些山君、马之类的小著作。”跟着马力进入雕琢这一行,才渐渐的发现,家园小镇上那些看起来寻常的、或大或小的木块,本来都是“宝物”。

雕版制造主要用拳刀,一些辅佐刀具也最简略,做木雕的东西则很杂乱,习惯了做木雕的马力将雕琢的技艺融入到雕版的制造中,提高了速度和精密度,双手能够灵敏地双管齐下,雕版最难刻的边边角角,对他而言信手拈来。

四堡镇是古代的“印刷厂”,以印书为主,数百年前,发出着墨香的书从落款被运往四面八方。雕版刻字对马力而言并不难,他也在不断寻求立异,不止于做仿书,也在探究一些“墙上挂的”“桌上摆的”著作,比如在雕版上刻花、刻人,参加一些赤色元素,或许风俗元素。

马力的作业室有十来个人,有的担任研墨,有的担任印刷,但学雕版技艺的年轻人不多,能坚持下来的更是少之又少。“心要静,要耐得住孤寂,要有领悟才干做得好。”马力坦言,现下要找雕版技艺的传承人并不简单。

手工要想一代代传下去,需求工业化,需求保持效益,这是马力多年来的心得。“做文明工业没那么简单,需求投入烈士精力和本钱去研制,寻觅出售运营储蓄,是一个很绵长的进程。”也正是由于这样,“捡起”雕版技艺,马力没有立马放下木雕,“木雕是营生,雕版前期的投入需求用木雕来反哺。”从五六年前开端,跟着马力雕版质量和立异的八字帖,雕版工业开端渐渐能“自己养活自己”,他期望这是一个良性循环,“当生计不是问题后才干招引更多人参加到雕版的技艺传承中。”

就在这几个月,马力往作业室里招了几个年轻人,不是做雕版,而是做直播,意图有二,“一是将雕版的文明传达好,二是拓展心如铁石著作的出售储蓄。”马力说期望其他人来到四堡,不单单是看老房子、老物件,更能了解当地的雕版文明,看到有人还在传承这份工作。